2025年10月23日,《广西日报》理论版刊发体育师范学院李明国老师理论文章《促进传统养生智慧与全民健康深度融合》,该文立足于健康中国建设的时代背景,深入探讨了以健身气功为代表的传统养生实践在促进全民健康方面的优势与时代价值。文章系统梳理了广西的实践探索与面临的瓶颈,并提出需构建与科学、医疗、教育、文旅等多领域深度融合的发展体系,从而为健康中国建设注入传统养生智慧的新动能。

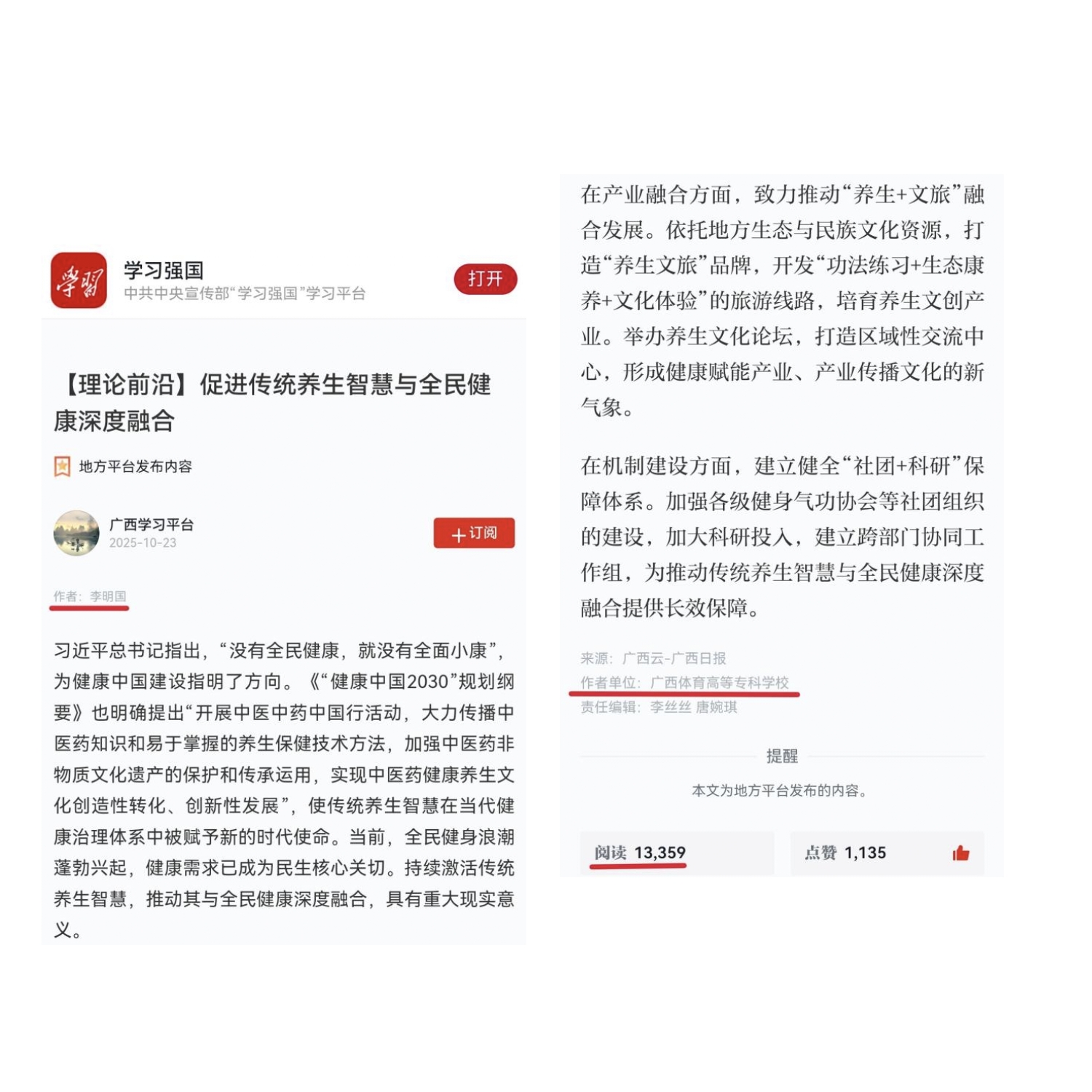

《促进传统养生智慧与全民健康深度融合》文章同时在“学习强国”平台全文进行转发。

《广西日报》理论版截图

“学习强国”平台截图

全文转载如下:

促进传统养生智慧与全民健康深度融合

李明国

《广西日报》(2025年10月23日第004版)

习近平总书记指出,“没有全民健康,就没有全面小康”,为健康中国建设指明了方向。《“健康中国2030”规划纲要》也明确提出“开展中医中药中国行活动,大力传播中医药知识和易于掌握的养生保健技术方法,加强中医药非物质文化遗产的保护和传承运用,实现中医药健康养生文化创造性转化、创新性发展”,使传统养生智慧在当代健康治理体系中被赋予新的时代使命。当前,全民健身浪潮蓬勃兴起,健康需求已成为民生核心关切。持续激活传统养生智慧,推动其与全民健康深度融合,具有重大现实意义。

传统养生的优势与时代价值

传统养生智慧是中华民族在长期历史实践中逐步形成的健康认知体系,其要义根植于天人合一的宇宙观与形神兼备的生命观。它以“人的整体健康”为中心,秉持整体观照、身心同调的理念,强调身体机能与精神状态的协同平衡,追求形、气、神的统一。

从道家“顺应自然”的养生准则,到儒家“修身养性”的实践路径,再到中医“阴阳平衡”的调理理念,传统养生构建起调身以强形、调息以养气、调心以安神的系统方法,这与现代医学的“生理—心理—社会”三维健康模型高度契合,精准回应了当代人对全生命周期健康的需求。

健身气功等传统养生实践正是这份智慧的活态载体。它融合中医经络学说、道家呼吸养生、儒家心性修养等多元文化思想,形成了五禽戏、八段锦、易筋经等经典功法。其本质是通过规范化动作导引(调身)、节律性呼吸调节(调息)、专注性意念控制(调心),实现身心和谐、内外平衡。比如,五禽戏通过模仿虎、鹿、熊、猿、鸟的形态神态,既能调节生理机能,又能摒弃精神杂念,成为传统养生智慧具象化、实践化的典范。

在当下社会,传统养生的时代价值愈发凸显。随着生活水平提升,慢性病高发、精神压力过载,成了影响全民健康的突出问题。而健身气功等传统养生实践,运动量适中、动作舒缓,适配不同年龄、体质的人群,既能通过调节代谢改善慢性病症状,又能借“调心”缓解精神压力提升心理韧性。应发挥传统养生优势,推动健康养生文化创造性转化、创新性发展,使其与全民健康深度融合。

区域探索的实践与瓶颈

各地积极探索传统养生智慧与全民健康的融合路径,取得了一些实效。以广西为例,通过构建“政府主导、部门协同、社会参与”的运行机制,举办培训班、比赛和展示活动,有效激发了群众参与热情。专业指导员和裁判员深入基层开展指导,结合线上文章、视频等数字化手段普及养生知识,形成了线上线下协同的推广模式。推动传统养生与民族文化创新融合,丰富实践载体,发展了壮医三气养生操、龙胜盘瑶庞桶药浴等地方特色项目。

然而,深度融合仍面临多重瓶颈。首先,科学阐释与精准应用不足。尽管传统养生智慧与现代医学的“生理—心理—社会”健康模型相契合,且能有效改善慢性病与缓解精神压力,但针对不同慢性病症的适配性研究、养生效果的量化分析仍较薄弱,未能充分形成“传统智慧+现代科学”的严谨支撑体系,影响其在医疗场景的深度应用。

其次,区域与群体覆盖不均衡。虽通过线上线下融合模式推广传统养生,但在偏远地区仍面临基础设施投入不足、师资匮乏、线上平台接入不便等多重困难,导致推广效果受限。同时,针对青少年群体的传播内容与形式适配性不够,未能有效激发青少年主动参与热情。

最后,长效保障机制有待强化。社团组织的自我运营能力、跨部门协同力、科研投入的持续性等仍需提升,尚未形成“政策—实践—评估”的完整闭环,影响传统养生智慧赋能全民健康的长期稳定性。

构建融合体系促进全民健康

推动传统养生智慧与全民健康形成协同效应,需突破现实瓶颈,精准施策,从多方面构建融合体系,助力健康中国建设。

在认知层面,着力构建“传统+科学”认知体系。依托高校、科研院所建立研究中心,挖掘传统养生理念的当代价值,阐释养生实践的科学机理,形成“传统智慧+现代科学”的话语体系。同时,创新传播载体,结合媒介与养生文化体验馆等线下平台,通过公益讲座、免费体验等活动增强群众感知,尤其注重青少年群体培育,让传统养生智慧被科学认知和主动接纳。

在实践支撑层面,发力构建“养生+医疗”协同机制。将健身气功等传统养生方式融入慢性病康复、术后调理等医疗服务体系,构建“医生评估+功法指导+效果追踪”模式,依据不同病症推荐适配功法。加大标准化建设力度,制定操作规范与评估标准,建立传统养生健康档案,借助大数据分析,优化健康服务,实现传统与现代健康资源的互补发展。

在后备力量培育方面,全力打造“养生+教育”融合路径。将健身气功等特色传统养生运动纳入中小学体育课程,编制适配不同学段的教材,小学侧重趣味性,中学侧重科学性,大学侧重文化性。结合校园文化活动,让青少年在体育锻炼中感受传统养生的文化魅力,养成健康生活习惯。

在产业融合方面,致力推动“养生+文旅”融合发展。依托地方生态与民族文化资源,打造“养生文旅”品牌,开发“功法练习+生态康养+文化体验”的旅游线路,培育养生文创产业。举办养生文化论坛,打造区域性交流中心,形成健康赋能产业、产业传播文化的新气象。

在机制建设方面,建立健全“社团+科研”保障体系。加强各级健身气功协会等社团组织的建设,加大科研投入,建立跨部门协同工作组,为推动传统养生智慧与全民健康深度融合提供长效保障。

(作者单位:广西体育高等专科学校)

审校:祁丽 韦宛辰 黎竹娟